Укрепление земляного полотна от размыва и волноприбоя. Способ укрепления откосов земляного полотна

Не может быть прочного и устойчивого земляного полотна при небрежно укрепленных откосах. Эксплуатационные расходы, связанные с содержанием откосов в состоянии, удовлетворяющем действующим техническим правилам, существенно повышаются.

К откосам предъявляют следующие требования: обеспечение устойчивости в течение срока службы земляного полотна при минимальных эксплуатационных расходах по их поддержанию в проектном состоянии;

улучшение общего вида улицы с созданием на откосах яркого растительного покрова;

создание растительного покрова с учетом природных условий местности: рельефа, почвогрунтов, гидрогеологии и климата;

механизация технологии укрепительных работ; использование преимущественно местных дорожно-строительных материалов;

снижение стоимости укрепительных работ; уменьшение эксплуатационных расходов. Если грунты песчаные и близко расположены крупные водоемы или реки, то практика строительства намываемого земляного полотна в районах Сибири показала целесообразность устройства откосов со степенью крутизны 1:15...1:20, названных пляжными. В этом случае гарантируются его прочность и устойчивость в течение многих лет по существу без эксплуатационных работ. Однако при этом значительно увеличивается объем земляных работ, поэтому применение пляжных откосов нуждается в соответствующем технико-экономическом расчете.

До начала укрепительных работ устанавливают положение оси и бровок земляного полотна в плане и продольном профиле. Колышками через 20 м обозначают подошву насыпи или выемки и устанавливают откосники-шаблоны, фиксирующие проектный профиль откоса. Полосу грунта с внешней Стороны бровки откоса планируют бульдозером или автогрейдером по проектным отметкам на ширину не менее 5,5 м. По этой полосе насыпи или предоткосной площадке выемки намечают колышками линию движения экскаватора-планировщика.

Вначале планируют поверхность насыпей, а затем их откосы. В выемках же после откосов планируют дно. Насыпи возводят с запасом грунта на откосах 5-10 см, а откосы выемок не добирают на 10-15 см, чтобы при их планировке грунт срезали, а не досыпали. Уступы на откосе выемок срезают бульдозером, спуская грунт в траншею у подошвы. Затем челночным способом грунт перемещают в насыпь либо погружают на автомобили-самосвалы (рис. 15.1).

Если глубокая выемка (до 13 м) разрабатывалась экскаватором с прямой лопатой, то временные полки на откосах и недобор грунта устраняют экскаватором-драглайном (рис. 15.2), либо по ярусам бульдозером с откосником. В дальнейшем полки шириной 3-4 м разрабатывают универсальным бульдозером (рис. 15.3). Одновременно другим бульдозером, но с откосником, планируют откос выемки. Срезанный грунт сбрасывают под откос и убирают экскаватором при разработке следующего яруса. Во время отделки одного из откосов разрабатывают выемку с другой стороны. Объему работ, выполняемых бульдозером, не превышает 10-12 % общего объема выемки (с учетом недобора).

Специальные дорожные машины для отделки откосов серийно практически не выпускают (кроме автогрейдеров). Навесное же оборудование к экскаваторам выпускают в недостаточном количестве. Отсюда на практике применяют различные конструкции навесного оборудования, изготовляемые непосредственно крупными строительными организациями.

Нередко откосы глубоких выемок по ярусам планируют автогрейдером с навесным откосником (рис. 15.4). Откосы насыпей высотой до 3,5 м, особенно свежеотсыпанных из грантов первых двух групп, планируют автогрейдером.

ОТКОС ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА боковая наклонная поверхность земляного полотна

(Болгарский язык; Български) - откос на земното платно

(Чешский язык; Čeština) - svah zemního tělesa

(Немецкий язык; Deutsch) - Dammböschung

(Венгерский язык; Magyar) - alépítmény rézsű

(Монгольский язык) - шороон далангийн налуу

(Польский язык; Polska) - skarpa torowiska ziemnego

(Румынский язык; Român) - taluz de rambleu

(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) - nagib zemljanog trupa

(Испанский язык; Español) - talud del terraplén

(Английский язык; English) - road embankment slope; road sub - soil slope

(Французский язык; Français)

- talus de la plate - forme; talus d"assiette de la route

поверхность, сопрягающая обочину с поверхностью придорожной полосы или водоотводных сооружений.

Строительный словарь .

Смотреть что такое "ОТКОС ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА" в других словарях:

откос земляного полотна - Боковая наклонная поверхность земляного полотна [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики дороги, мосты, тоннели, аэродромы EN road embankment sloperoad sub soil slope DE Dammböschung FR talus d… … Справочник технического переводчика

СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011: Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 1. Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог - Терминология СТО НОСТРОЙ 2.25.23 2011: Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 1. Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог: 3.1 влажность: Отношение количества воды… …

откос - 3.7 откос: Вертикальный или крутонаклонный участок поверхности земли, сформированный в результате рельефообразующих процессов или инженерно хозяйственной деятельности человека. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Горизонтальная проекция откоса, т. е. основание прямоугольного треугольника, в к ром гипотенуза расположена по линии откоса, а один катет по вертикальной прямой (см. Откос земляного полотна). Технический железнодорожный словарь. М.:… …

СП 34.13330.2012: Автомобильные дороги - Терминология СП 34.13330.2012: Автомобильные дороги: 3.1 автомагистраль: Автомобильная дорога, предназначенная только для скоростного автомобильного движения, имеющая раздельные проезжие части в обоих направлениях, пересекающая другие… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

I I. История развития железных дорог. Ж. дорога, в том виде, в каком она существует теперь, изобретена не сразу. Три элемента, ее составляющие, рельсовый путь, перевозочные средства и двигательная сила прошли каждый отдельную стадию развития,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Подверженность дороги снежным заносам. На степень заносимости влияют: местные природные условия, особенности проложения дороги (рельеф, растительность, поперечный профиль земляного полотна и т. д.). От заносимости дороги в значительной степени… … Строительный словарь

Графоаналитический способ проверки устойчивости откоса, заключающийся в построении теоретических кривых возможного обрушения откоса и подсчете соотношения сил, сдвигающих и удерживающих откос. Если сумма последних больше суммы первых в 1,5 раза и … Технический железнодорожный словарь

- (англ. sliding triangle, англ. sliding wedge) неустойчивая часть массива уступа со стороны его откоса, заключённая между рабочим и устойчивым углами откоса уступа. Понятие призмы обрушения используется при расчётах откосов,… … Википедия

Выносы - локальные деформации откосов выемок, происходящие при выходе на откос водоносных горизонтов, представленных песчаными разностями, способными выноситься фильтрационным потоком грунтовых вод...

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО обучения

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра ”Железнодорожный путь, основания и фундаменты ”

РЕФЕРАТ №2

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОЖДЕВЫХ И ПАВОДКОВЫХ ВОД

Руководитель Полевиченко А. Г.

Разработал Енваев А. В.

2007

1 Способы защиты откосов насыпей и выемок от дождевых вод

Для защиты земляного полотна от воздействия атмосферных, в том числе паводковых вод, от его размыва ими и инфильтрации воды в грунт в первую очередь осуществляют планировку всех поверхностей земляного полотна, полосы отвода, берм, резервов, кавальеров, водосборно-водоотводных устройств и пр. Для этого все эти поверхности должны иметь такие поперечные и продольные уклоны, которые обеспечивают быстрый отток поверхностных вод от земляного полотна. При необходимости производится планировка территории, прилегающей к земляному полотну, ликвидируются все западины, бессточные ложбины, особенно это необходимо на поверхности нестабильных склонов.

Правильно запроектированные мероприятия по предотвращению размывов одновременно являются защитой от вредной инфильтрации воды в грунт. Тип укрепления и вид защиты назначаются в зависимости от значимости и размеров сооружения, топографических, климатических, грунтовых и гидрологических условий, наличия местных материалов, сроков сооружения и других факторов.

Укрепления уменьшают или предотвращают инфильтрацию атмосферных осадков в грунт, защищают земляное полотно от размывов текущей водой или волноприбоем, предохраняют песчаные откосы и обочины от ветровой эрозии.

Укрепляются откосы насыпей и выемок (кроме откосов, сложенных скальными неразмягчаемыми и крупнообломочными грунтами), обочины насыпей и выемок при песчаных или переувлажнённых глинистых грунтах и бермы.

1.1 Засев откосов многолетними травами

Засев травой является основным видом укреплений откосов выемок и незатопляемых насыпей. Для засева применяют с разной нормой высева смеси местных многолетних трав рыхлокустовых (например, тимофеевка), корневищных (например, костер безостый) и стержнекорневых или бобовых (например, люцерна). Как показали эксперименты, образующаяся на откосе дернина способна оказывать значительное сопротивление разрыву. Велика роль травяного покрова и в отношении осушения грунта. Испарение воды из почвы с травяным покровом в 2 раза больше, чем при оголенной поверхности. Расход воды на транспирацию травами составляет 230 250 мм/год. На смачивание хорошо облиственного травостоя расходуется до 35 мм жидких осадков за один дождь.

Таким образом, травяной покров увеличивает механическое сопротивление сплывам и аналогичным деформациям откосов, уменьшает количество поверхностной воды, попадающей в грунт откоса, существенно способствует осушению грунта. Кроме того, травяной покров препятствует прямому воздействию солнечных лучей на грунт и образованию усадочных трещин в результате интенсивного испарения воды с поверхностных слоев грунта.

Для травосеяния применяют навесной агрегат ЦНИИСа или гидросеялку. Навесной агрегат ЦНИИСа подвешивается к стреле драглайна. Он вносит минеральные удобрения, заделывает их в растительный грунт, затем высевает семена, заделывает их в грунт и прикатывает откос после высева семян.

Откос может засеваться практически на неограниченную высоту при обеспечении от смыва семян текущей во время дождей по откосу водой и при возможности механизированного посева. Для последней цели высокие откосы ВНИИ транспортного строительства рекомендует устраивать с полками (бермами) такой ширины (не менее 5 м), чтобы на них могла помещаться машина. С полок должен быть обеспечен быстрый и надежный отвод воды, в том числе и при снеготаянии; для этого им придается уклон не менее 2% и устраиваются, если требуется, канавы или лотки, укрепленные от размыва и вредной инфильтрации воды в грунт.

Для засева травами откосы покрывают слоем растительного грунта толщиной 10 см с применением при необходимости органоминеральных удобрений. При гидропосеве на откосы в несколько приемов наносят гидромонитором гидросеялки смесь из воды, семян трав, удобрений, мульчи и пленкообразующей эмульсии. Мульча (древесные опилки, нарубленная солома и т. п.) защищает грунт откоса от пересыхания и трещинообразования; с течением времени разлагаясь, она способствует удобрению поверхностного корнеобитаемого слоя. Плёнкообразователи латекс (промежуточный продукт при получении синтетического каучука, выпускается в виде водной эмульсии) или битумная эмульсия при высыхании рабочей смеси на откосе образуют тонкую (до 0,1 мм) пленку, способную противостоять размывающему действию атмосферных осадков и создающую парниковый эффект, ускоряющий прорастание семян трав.

Укрепление с помощью гидропосева эффективно для откосов выемок, неподтопляемых насыпей, канав крутизной 1: 1,5 и положе при супесчаных и глинистых грунтах, за исключением жирных и набухающих глин, аргиллитов, алевролитов, мергелей и т. п. пород. В засушливых районах юга европейской части СССР, в Казахстане и Средней Азии, а также в районах с суровым климатом гидропосев может применяться лишь в опытном порядке с учетом опыта эксплуатации сооружений и рекомендаций местных сельскохозяйственных органов. Высота укрепляемых откосов ограничивается способом нанесения рабочей смеси: до 12 м при обработке от основания или от бровки и до 25 м при нанесении смеси сверху вниз и снизу вверх. Интенсивность нанесения рабочей смеси подбирают опытным путем, не допуская стекания ее с откоса и следя за равномерностью обработки.

Бригада, состоящая из оператора гидросеялки, двух водителей и двух рабочих по приготовлению рабочей смеси, может укрепить до 4 тыс. м 2 откоса за смену.

Рисунок 1 Железобетонные обрешетки для посева трав: 1 обрешетка; 2 посев трав; 3 железобетонная свайка

1.2 Покрытие откосов крупнообломочным грунтом или мелким камнем

Покрытие откосов крупнообломочными грунтами (галечниково-гравийными, щебенисто-дресвяными и др.) применяется там, где посев трав невозможен по грунтовым, климатическим, техническим условиям или экономически неоправдан. Кроме того, в "обоймы" из крупнообломочных грунтов заключаются откосы насыпей в зоне вечной мерзлоты как охлаждающие средства для предотвращения оттаивания вечномерзлого слоя под насыпью.

При отсутствии крупнообломочных грунтов для покрытия развеиваемых откосов могут применяться торфогрунтовые смеси или глинистые грунты.

Рисунок 2 Устройство покрытия крупнообломочными грунтами

1.3 Решетчатые покрытия (железобетонные и полимерные решетки)

Решетчатые покрытия выполняют картами неограниченных размеров, ячейки которых размером 0,75 x 0,75 м. глубиной 5 30 см заполняют щебнем, камнем. Покрытия монтируют из блоков со стороной 3 4,5 м, соединяемых сваркой. Блоки собирают методом плетения из гибких железобетонных гирлянд, длина которых равна стороне блока, а высота их сечения 5 30 см. Гирлянды изготавливают на заводе пакетами массой 1 т, складируют и транспортируют плотными штабелями, а пространственную конструкцию выполняют на строительном объекте. На подводном откосе ячейки могут не заполняться камнем. В этом случае под решеткой располагают геотекстиль.

Рисунок 3 Устройство решетчатых покрытий

1.4 Посадка кустарников на откосе

Кустарниково-древесная защита. При устройстве всех видов покрытий в плетнях, а также во всех случаях, когда покрытие пришивается к откосу кольями, принимаются меры к их прорастанию. К моменту окончания службы плетня на откосе должна быть мощная кустарниковая растительность; с этой целью для кольев берут легко растущие в данных конкретных условиях породы и устанавливают их комлями вниз в заранее заготовленные отверстия. Кольям должен быть обеспечен уход, а в необходимых случаях поливка и защита от потравы.

Кустарниководревесная растительность применяется также в виде полос лесонасаждений, защищающих откосы пойменных, периодически затопляемых насыпей от ударов льдин и резко снижающих действие волнобоя на откосы.

Для успешного произрастания лесопосадок их нельзя подвергать длительному, даже частичному по высоте затоплению. Известно, например, что даже наиболее влаголюбивые породы ивовые допускают затопление не более 2,5 месяцев в стадии зимнего покоя и 5 6 суток в период летней вегетации.

1.5 Покрытие откосов дерном

Искусственный дерновый покров (засев травой) образуется посевом семян многолетних злаковых и бобовых трав (смесей рыхлокустовых, корневищевых и стержнекорневых трав). Дерн способен предохранять поверхности земляного полотна от размыва при v р < 1,5 м/с в зависимости от глубины потока и даже защитить от небольшого волнового воздействия при h i % < 0,20 м (в соответствии с требованиями СТНЦ-01-95 при выборе типов укреплений расчетная величина ветровых волн для скоростных, особо-грузонапряженных линий и линий I III категорий определяется по СНиП 2.06.04-82 при 1%-ной обеспеченности, для линий IV категории и подъездных путей 2%-ной).

Дерновка обеспечивает сразу же достаточное сопротивление размыву водой, текущей со скоростью до 0,9 м/с при глубине потока 0,4 м, до 1,20 м/с при глубине потока 1 м и до 1,3 м/с при глубине потока 2 м. Сплошная дерновка может выдерживать волнение с высотой волны до 0,2 м в течение не более 20 суток. Сплошная дерновка применяется для укрепления откосов выемок в глинистых грунтах повышенной влажности.

Для осуществления дерновки в районе строительства объекта должен произрастать дерн высокого качества, пригодный для условий его существования на откосах (так, для откосов насыпей низинный и луговой дерн обычно бывает мало пригоден).

Трудоемкость и стоимость сплошной дерновки в 6 10 раз больше стоимости механизированного травосеяния.

2 Способы защиты откосов насыпей (берегов рек) от волноприбоя и текущей воды

2.1 Способы, использующие местные материалы

2.1.1 Посадка полос деревьев и кустарников у подошвы откосов

Основным преимуществом лесопосадок для гашения волн является дешевизна устройства и эксплуатации. К недостаткам следует отнести длительный срок от момента посадки до начала эффективной работы полос (от 2 до 5 лет и более) и ограниченность применения определенными конкретными условиями.

Расстояния между рядами обычно применяют около 0,8 м, а в рядах для древовидных ив 0,81 м и для кустарников 0,40,5 м.

2.1.2 Хворостовые покрытия и фашинные покрытия

Фашины устраиваются: легкие из свежесрубленного хвороста без заполнения камнем диаметром 25 30 см и длиной 1,0 2,5 м и тяжелые (заполненные на 1/3 2/3 диаметра камнем) диаметром 45 60 см. Укладывают фашины в расстилку или в стенку и пришивают к грунту кольями. Из фашин вяжут фашинные или хворостяные тюфяки, состоящие из верхней и нижней сеток, сплетенных из хворостяных канатов (диаметром 10 15 см и длиной 10 40 м); между сетками укладывают слои хвороста в разных направлениях, внутрь тяжелых тюфяков закладывают камень. Толщина тюфяков 30 75 см, ширина 8 30 м и длина до 50 м.

Таштуганная кладка представляет собой стенку из чередующихся слоев хвороста и камня.

Обычно хворостяные и фашинные тюфяки и тяжелые фашины используют при постоянном их подтоплении. Фашины в расстилку, фашинная и таштуганная кладки употребляются при постоянном или временном подтоплении. В последнем случае должны быть обеспечены условия для успешного прорастания кольев, прикрепляющих хворост к грунту.

2.1.3 Мощение камнем (одиночное, двойное)

Для укрепления подтопляемых откосов насыпей при скоростях течения воды в зависимости от глубины потока от 2 до 6 м/с или при высоте волны до 1,5 м применяют одиночное (рис. 4) или двойное мощение (простое или в плетневых клетках) или каменную наброску.

Мощение выполняют из камня размером 0,150,3 м, укладывая его тычком на слое такого материала, который был бы достаточно долговечным и не только сам не вымывался водой, но и предохранял бы от вымывания грунт под мостовой. Чаще всего мощение производят на слое щебня или гравия толщиной не менее 0,10 м, слаборазложившегося, волокнистого торфа или мха (если они предохранены от усыхания и гниения) толщиной 0,050,1 м, а при необходимости защиты откоса от инфильтрации воды на слое промазученного песка или гравия толщиной 0,1 м.

Укрепление мощением плохо поддается механизации и весьма трудоемко. Как показывает опыт, двойное мощение под воздействием волн разрушается практически почти так же, как и одиночное, лишь несколько медленнее, так как последовательно разрушается сначала верхний, а потом нижний ряд камней.

Рисунок 4 Мощение откосов камнем

2.1.4 Каменная наброска

Для защиты откосов от волнового воздействия широко применяют каменную наброску (рис. 5).

Каменная наброска в плетень ныне почти вышла из употребления как плохо поддающаяся механизации.

Размеры камней верхнего ряда при мощении и камней верхнего слоя наброски определяют исходя из допустимых скоростей течения воды вдоль этих защит и в зависимости от волноприбоя (по условию устойчивости на всплытие и опрокидывание).

Каменные наброски из разрыхленных слабовыветренных скальных грунтов (горной массы) выполняются в виде защитных призм (рис. 5) или набросок разной формы (рис. 6,7). Они могут быть однослойными и многослойными (в основном, двухслойными) из слоев камней разного размера (большего размера в верхних слоях). Наброски, изображенные на рис. 5,6, применяются при наличии постоянного подтопления, на рис. 7 периодического подтопления пойменными водами.

Рисунок 5 Укрепление защитными призмами

Рисунок 6 Укрепление каменной наброской на обратном фильтре

Рисунок 7 Укрепление откоса двухслойной каменной наброской на геотекстиле

Рисунок 8 Тетраподы

2.1.5 Габионы и виды габионных защит откосов

Для укрепления затопляемых откосов насыпей и берегов горных рек применяют также габионы (рис. 9), из которых, как из отдельных блоков, выкладывают защитные стенки. Габионы представляют собой ящики из оцинкованной проволочной сетки, заполненные камнем. Их устраивают длиной 2 6 м, шириной и высотой 0,5 2 м. Диаметр проволоки 2 6 мм. При больших размерах габионов их усиливают дополнительными поперечными и продольными стенками из той же сетки.

При правильной работе габионов к моменту разрушения проволоки габионная кладка должна быть полностью закольматирована (забита наносами) и представлять собой прочную монолитную кладку. При глубине потока 0,4 3 м укрепление из габионов допускает скорость течения 4 6 м/с.

Рисунок 9 Габион

2.2 Способы с использованием индустриальных элементов

2.2.1 Железобетонные плитные покрытия (сборные, монолитные, гибкие)

Железобетонные покрытия устраивают при скоростях течения воды, превышающих 3 3,5 м/с, а также при сильном волновом воздействии. Покрытия выполняют из сборных элементов в виде плит, взаимно не связанных или шарнирно соединенных между собой или омоноличенных в ленты или карты больших размеров. Шарнирное соединение плит обычно производится выпуском наружу арматуры или специальных анкерных стержней, которые у соседних плит сваривают друг с другом. Свободно лежащие плиты с открытыми швами допускаются при высоте волны не более 0,7 м, а шарнирно соединенные при высоте волны до 1,5 м. Размеры открытых швов у сборных плит должны назначаться минимальными (обычно около 1 см).

При омоноличивании плит ширина швов может даваться достаточно большой (до 6 см); однако при этом под швы, параллельные урезу воды, укладывают железобетонные доски шириной около 25 см, плиты соединяют друг с другом посредством сварки выпускаемых стержней; в швы укладывают арматурную сетку, после чего швы заполняют цементным раствором.

Крепление монолитными картами (плитами), изготовляемыми на месте, нередко становится целесообразным при высоте волны свыше 2 м, больших поверхностях крепления, возможности выполнения работ в теплое время года и при основаниях под плитами, не имеющих неравномерных осадок; особенно целесообразно выполнение работ на месте при криволинейном очертании откоса.

Гибкие железобетонные плитные и решетчатые индустриальные покрытия разработаны во ВНИИ транспортного строительства (изобретение 251463, автор Л. Н. Юдин). Они хорошо следуют за осадками грунтовых оснований и деформациями подводных склонов водотоков и защищают их от воздействия водного потока. Практическая безмо-ментность 1 конструкции позволяет изготавливать сборные элементы минимальной толщины и больших размеров в плане, обеспечивая их экономичность и применение комплексной механизации, в том числе при укладке их под водой. Покрытия применяют при скоростях течения до 6 м/с и воздействии волн высотой до 1 м.

Гибкость конструкции (рис. 11) создают разрезкой бетона, линейными шарнирами на элементы, соединяемые сталеполимерными пластическими связями. Связь состоит из стальных стержней 3 диаметром 5 мм, заключенных на участке шарнира в полиэтиленовые оболочки 2 толщиной 2 мм, которые расширяют область пластических деформаций стали, снижают кривизну изгиба стержней, защищают их от коррозии. Плитные покрытия применяют толщиной 5 15 см картами 500 1000 м 2 , монтируемыми на откосе из сваренных друг с другом сборных блоков размером 10 20 м 2 . Бетон блока разрезан ортогональными линейными шарнирами (узел А дан на рис. 11) с шагом 0,5 0,75 м. Грунтонепроницаемость шарниров при необходимости повышают уплотнением полосами синтетического фильтрующего полотна (геотекстиль), сохраняя в конструкции дренирующие свойства.

Рисунок 10 Устройство Ж.Б плитного покрытия

Рисунок 11 Связь сталеполимерными пластическими связями

2.2.2 Асфальтобетонные плиты

Для водонепроницаемой заделки швов железобетонных покрытий, в том числе температурных и усадочных, а также в ряде случаев заделки швов в мостовой применяется асфальтобетон, обладающий способностью пластически деформироваться, особенно при высоких температурах. Асфальт применяют также для заливки и омоноличивания слоев каменной наброски (США, Голландия и др.).

Известное распространение получили асфальтовые покрытия в виде матов толщиной 5 10 см, шириной от 2 м до десятков метров (66 м при укреплении берегов р. Миссисипи), длиной до 100 200 м. Маты армируют проволочной сеткой, в них заделывают тросы, выпускаемые наружу концы которых служат для закрепления матов или их взаимного соединения. Маты размером 3 х 8 х 0,06 м употреблялись для укрепления подводной части откоса Суэцкого канала (1953 1954 гг.), размером 2 x 7 x 0,06 м для укрепления берегов рек Сены, Миссури. Были случаи неудачного применения матов короткой длины, когда из-под них грунт вымывался и маты при волнении полоскались в воде, подвергаясь быстрому механическому разрушению.

Опытную проверку проходят сборные асфальтобетонные плиты (размерами 3 x 5 м в плане и толщиной 10 см, армированные сетками из проволоки диаметром 3 4 мм), укладываемые с помощью вакуумзахватов на откос с соответствующей подготовкой последнего.

Бермы и откосы земляного полотна, кюветов, продольных водоотводных и нагорных канав требуют защиты от размыва ливневыми, паводковыми и текущими водами, а также от выдувания пылеватых мелкозернистых грунтов ветрами. Наиболее простой способ их укрепления - посев многолетних трав с предварительным покрытием откосов насыпей и выемок, состоящих из глин, суглинков, песков и супесков, растительным слоем грунта. Сеют травы и вносят удобрения специальным агрегатом.

Другой способ – одерновка откосов в клетку и плашмя (рис. 46). Сплошная одерновка плашмя предотвращает размыв дождями и талыми водами и допускает периодическое подтопление и небольшое волновое воздействие. Для срезки дерна применяется дернорез-дерноукладчик. Куски дерна закрепляют на откосах деревянными спицами размером 2x2x25 см.

В благоприятных климатических условиях периодически подтапливаемые откосы защищают древесно-кустарниковые насаждения, которые хорошо противостоят воздействию текущей воды и волнобоя и предупреждают поверхностные сплывы откосов.

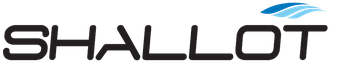

Каменная наброска в плетневых клетках и мощение камнем (рис. 47) надежно защищают подтопляемые откосы от размыва, но требуют больших затрат ручного труда и их почти не применяют. Для создания каменных отсыпей (рис. 48) используют самосвалы, бульдозеры и другие машины. Отсыпи

способны приспосабливаться к неравномерной осадке откосов и этот способ защиты широко применяют в районах, где камень не дорог.

Прочным и надежным укреплением, позволяющим полностью механизировать изготовление и укладку, служат сборные железобетонные плиты размерами в плане 2,5x2,5; 2,5x3 и 2,5x3,5 м, толщиной не менее 12 см. При укладке швы между плитами заливают бетоном или цементным раствором. Этот способ укрепления применяют, как правило, при полной стабилизации земляного полотна.

Различные конструкции укрепления выдерживают примерно следующую скорость течения воды: одерновка - 0,9-1,4, наброска из камней - 3,0-4,9, одиночное каменное мощение - 2,5-5,0, бетонные откосные плиты - 5,0-12,0 м/с. В зависимости от местных условий выбирают тот или другой способ укрепления.

Повышают устойчивость насыпей на крутых косогорах и откосов подпорные стены (рис. 49), пригружающие контрбанкеты (рис. 50) и контрфорсы (рис. 51), сооружаемые по индивидуальным проектам в зависимости от гидрологических особенностей каждого объекта. Контрбанкеты желательно отсыпать из камня, щебня, галечника, гравия, песка.

7. Деформации и разрушения земляного полотна

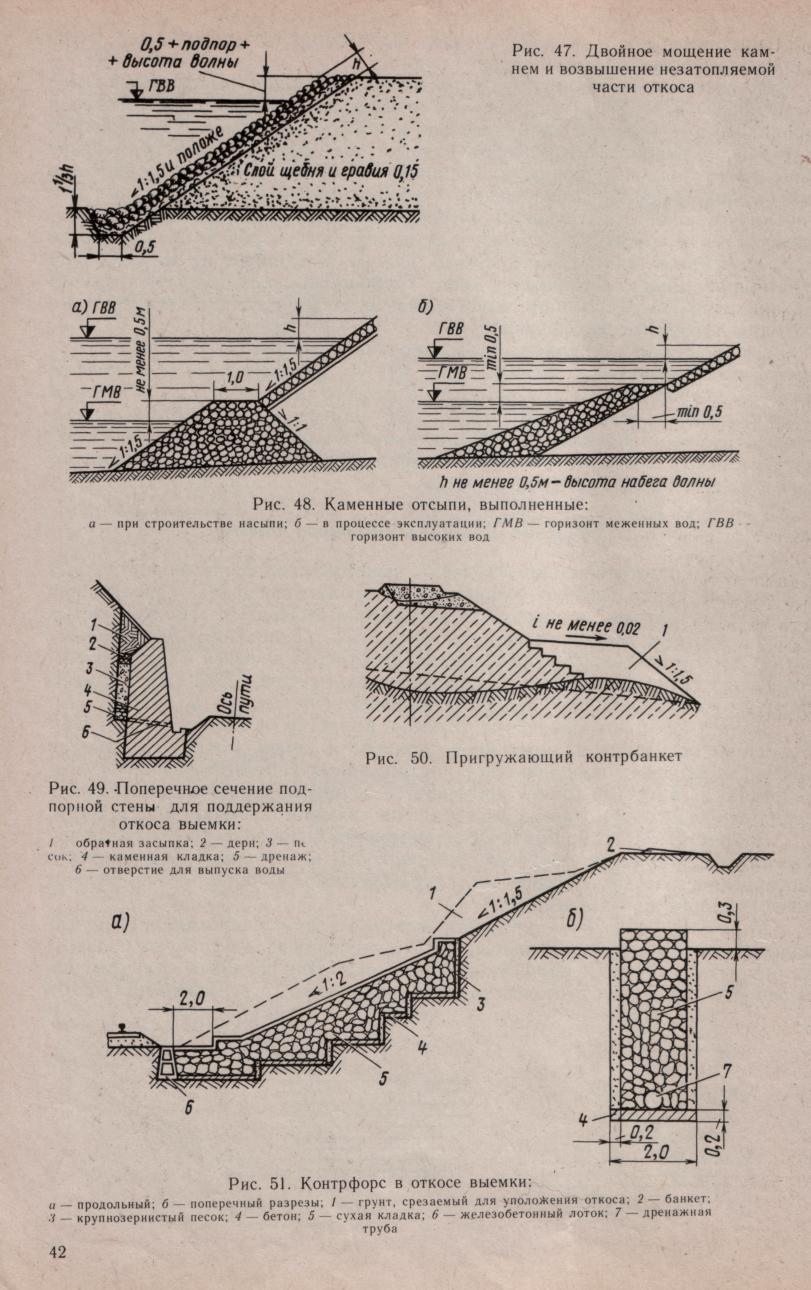

Прочность грунтов земляного полотна резко меняется под воздействием физико-химических процессов. Увлажнение глинистых грунтов, например, может стать причиной перехода их из твердого состояния в пластичное и даже текучее. Под воздействием динамических нагрузок (вибрации, удары) грунты, взаимодействуя с содержащейся в них водой, становятся неустойчивыми. Промерзание и оттаивание их сопровождаются объемными и прочностными изменениями. Эти изменения в сочетании с ошибками и неудачными решениями при проектировании, сооружении и эксплуатации иногда приводят к катастрофическим последствиям. Медленно протекающие деформации земляного полотна, постепенно накапливаясь, становятся опасными и могут вызвать его разрушения (оползни, провалы, обвалы и др.). Основные виды деформаций основной площадки земляного полотна - балластные корыта (рис. 52), ложи (рис. 53), мешки и гнезда (рис. 54 и 55).

Развитию этих деформаций способствуют переувлажнение грунтов при оттаивании или скопление воды, выпадающей в виде атмосферных осадков, во впадинах под шпалами, на основной площадке из-за неудовлетворительного содержания или недостаточной толщины балластного слоя, неисправности водоотводных устройств (кюветов, лотков и др.), использования непригодных грунтов или недостаточного их уплотнения при сооружении земляного полотна. Меры борьбы с углублениями: замена глинистых грунтов дренирующими, срезка бортов (рис. 56) балластных корыт, лож и мешков с заменой вырезанного грунта, устройство продольных дренажей и поперечных прорезей для отвода воды (рис. 57 и 58). Эти работы очень трудоемки и требуют перерыва в движении поездов, поэтому когда балластные мешки и гнезда глубокие, вместо срезки бортов с помощью пневмопробойника в них пробивают отверстия, выпускают воду и укрепляют грунт, инъекцируя в него вяжущие растворы.

Зимой в глинистых грунтах часто наблюдаются неравномерные вспучивания земляного полотна, так называемые пучины. Выравнивание искаженного пучинами профиля пути - очень трудоемкая работа. Различают балластные и грунтовые пучины. Балластные пучины появляются в начале зимы при замерзании воды в загрязненном балласте и в углублениях основной площадки земляного полотна. Высота этих пучин 2-4 см. Весной обычно

появляются весенние пучинные просадки вследствие переувлажнения и резкого понижения несущей способности оттаивающих грунтов. Меры борьбы с балластными пучинами и весенними пучинными просадками: выравнивание основной площадки земляного полотна, замена или очистка загрязненного балласта, устранение застоя воды на земляном полотне (прочистка кюветов, срезка наслоения грунта и грязного балласта на обочинах, устранение различных впадин на основной площадке); увеличение толщины балластного слоя.

Грунтовые пучины образуются при замерзании воды под основной площадкой земляного полотна в течение всего периода промерзания. Высота таких пучин достигает 10-20 см. Причины их появления: неоднородные грунты в промерзаемой части земляного полотна, различно увлажняемые, с неодинаковой интенсивностью пучения; бессточные неровности в глинистом грунте из-за местного недобора или перебора его при строительстве, а также из-за балластных лож, мешков и гнезд. Осадка грунтовых пучин продолжается до полного оттаивания грунта. Для их устранения необходимо заменять пучащие грунты хорошо дренирующими, а также дополнительно поднимать путь на балласт или устраивать теплоизоляционные подушки (рис. 59) из асбестового балласта. Для борьбы с пучинами в последние годы применяют также теплоизолирующий слой из пенопласта. Нередко достаточно эффективным, наиболее простым и дешевым средством борьбы служит увеличение толщины балластного слоя, особенно асбестового, под шпалами с помощью электробалластеров.

Основные виды разрушений земляного полотна следующие.

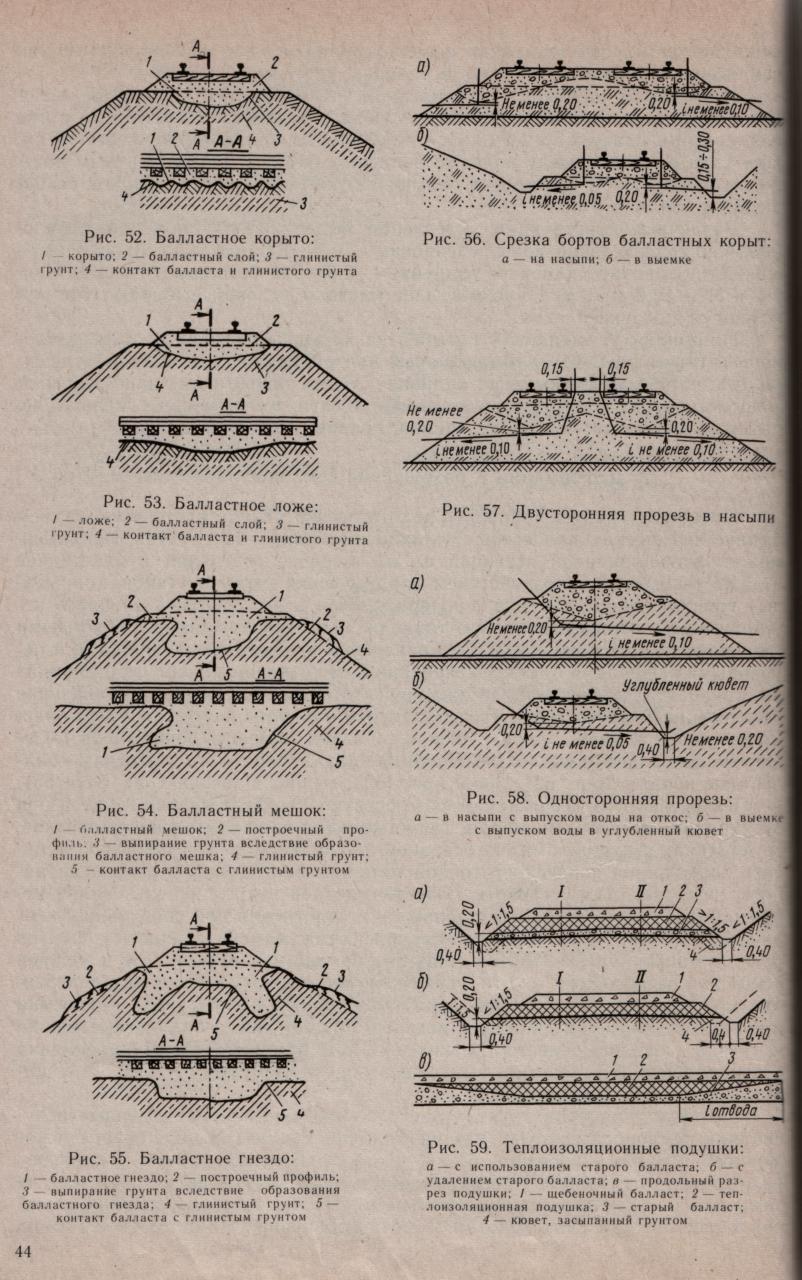

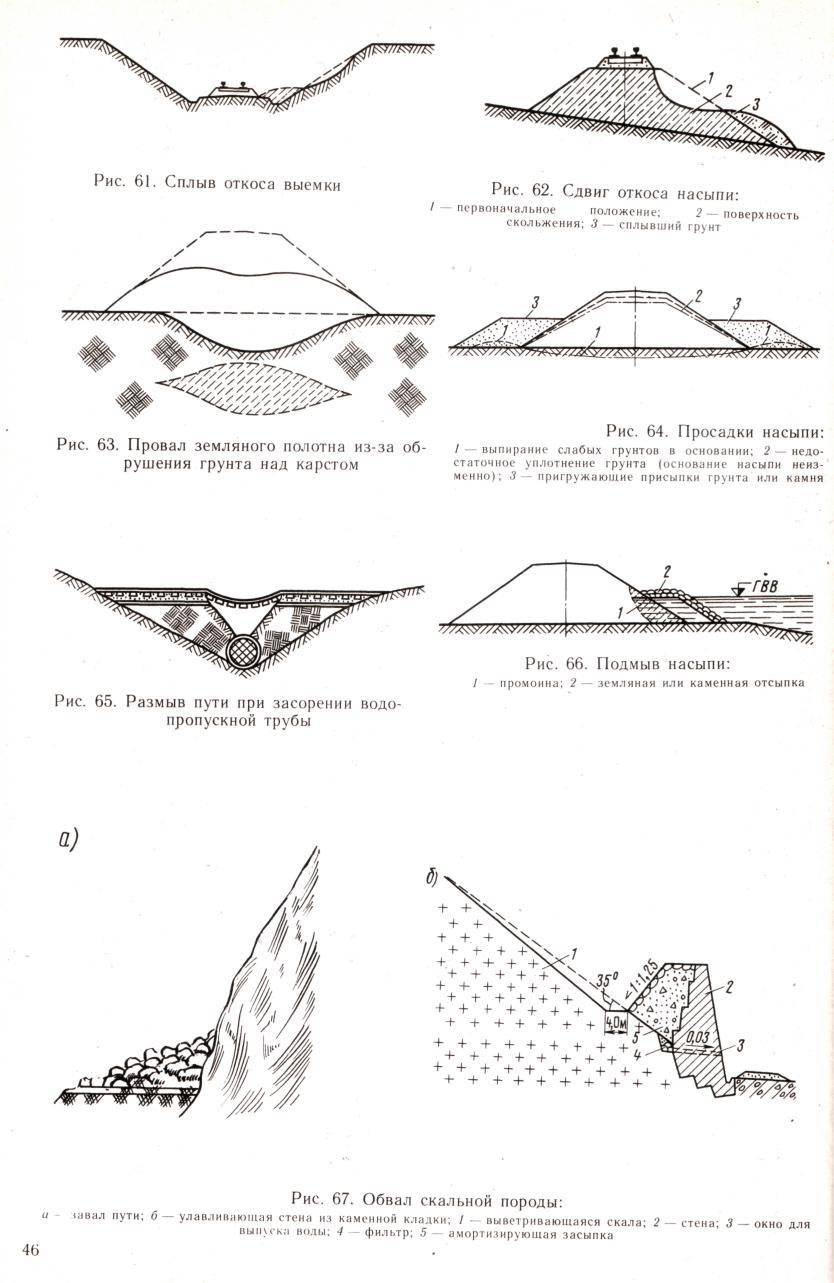

Оползни (рис. 60) -крупные смещения земляных масс в основании земляного полотна. Оползневые процессы иногда распространяются на обширные районы. Причины оползней, как правило: изменение физико-механических свойств грунтов под воздействием поверхностных и грунтовых вод; подрезка основания неустойчивого косогора при земляных работах; речные или морские подмывы и др. Мероприятия по стабилизации оползневых участков проектируют на основе инженерно-геологических обследований индивидуально для каждого косогора. В комплекс противооползневых мероприятий обычно включают: уменьшение влажности грунтов оползневого склона, планировку территорий и заделку трещин, регулирование поверхностного и подземного стока воды, укрепление грунтов растительным покровом или другими способами, сооружение устройств, поддерживающих и разгружающих оползневой массив, берегоукрепительные мероприятия.

Для предотвращения сдвигов и сплывов откосы насыпей и выемок (рис. 61 и 62) делают более пологими, укрепляют неустойчивые откосы древесной, кустарниковой, травяной растительностью, осушают грунт насыпей, отсыпают контрфорсы и контрбанкеты. Чтобы повысить сопротивление сдвигу, перехватывают поступающую к откосам воду и отводят ее за пределы насыпи, осушают и укрепляют вяжущими растворами балластные ложа, мешки, гнезда. Чтобы избежать провалов земляного полотна, пустоты от шахтных выработок или карстовые воронки (рис. 63) закладывают породой или

дренирующим грунтом. Расползаются, как правило, насыпи из мелкозернистых пылеватых, влагоемких или мерзлых и мокрых грунтов со снегом и льдом. Поэтому необходимо строго выполнять технические требования при их сооружении.

Просадки (рис. 64) могут происходить из-за недостаточного уплотнения грунта в теле насыпи или из-за переувлажнения ее основания, что приводит к выпиранию слабых грунтов. Для предотвращения таких деформаций отсыпают пригрузочные бермы или контрбанкеты. Иногда приходится частично или полностью удалять слабый грунт и сажать насыпь на устойчивое грунтовое основание.

Устойчивость недостаточно уплотненных грунтов тела насыпи прежде всего повышают отводом воды от основной площадки земляного полотна, увеличением толщины балластного слоя, а в некоторых случаях - отсыпкой поддерживающих массивов - пригрузочных присыпок.

Бывают случаи размыва насыпей вследствие засорения водопропускных труб (рис. 65), подмывы их откосов реками, озерами, водохранилищами (рис. 66), осыпи выветривающихся горных пород из откосов выемок, обвалы скальной породы (рис. 67), внезапные разрушения и загромождения при землетрясениях, селевых потоках и др. Поэтому необходимо систематически контролировать состояние всех сооружений и обустройств земляного полотна, своевременно предупреждать и устранять возможные повреждения, не допуская их накопления и развития до катастрофических разрушений.

Владельцы патента RU 2507343:

Изобретение относится к области транспортного строительства и может быть использовано для укрепления откосов и основной площадки земляного полотна на участках с балластными углублениями. Способ укрепления откосов земляного полотна включает изготовление дренажных скважин, принудительное удаление воды из полостей земляного полотна за его пределы через дренажные скважины путем направленного нагнетания твердеющего раствора в сторону дренажных скважин. Предварительно в тело земляного полотна осуществляют установку армирующих анкерных элементов, причем их установку осуществляют поярусно и под углом друг к другу с образованием пространственной решетки. Технический результат состоит в повышении качества и эффективности проводимых работ, повышении сопротивляемости грунтового массива сжимающим и сдвигающим нагрузкам. 1 з.п. ф-лы, 1 пр., 2 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области транспортного строительства и может быть использовано для укрепления откосов и основной площадки земляного полотна на участках с балластными углублениями. Формирование и развитие балластных углублений основной площадки сопровождается накоплением воды в теле земляного полотна, что может привести к сползанию откоса и потере устойчивости грунтового массива.

Известны способы ликвидации балластных углублений планировкой или заменой грунтов основной площадки. Такие меры являются весьма эффективными, однако они связаны со значительными финансовыми потерями, так как требуют закрытия движения на перегоне.

Известен способ ремонта земляного полотна, при котором осуществляют отвод накопленной в земляном полотне воды посредством устройства дренажных скважин [Справочник по земляному полотну эксплуатируемых железных дорог. Под ред. А.Ф. Подпалого, М.А. Чернышева, В.П. Титова. - М., Транспорт, 1987. - С.254-255].

Среди недостатков способа следует выделить самотечное удаление воды, не позволяющее осушить балластное углубление и возможность недопустимой осадки пути за счет образовавшихся пустот и пор в грунтах земляного полотна. Возможен также процесс суффозии - вынос более мелких частиц грунта вместе с удаляемой водой. Другим серьезным недостатком известного способа является то, что осушение земляного полотна не решает вопрос о повышении устойчивости откоса земляного полотна, сниженной в процессе развития балластного углубления.

Известен способ укрепления земляного полотна устройством дренажей, одновременно являющихся армирующими элементами. Способ основан на использовании устройства, включающего размещенную в теле земляного полотна дренажную трубу, снабженную водозаборным устройством, и оголовок, жестко соединенный с дренажной трубой и погруженный в тело откоса. При этом оголовок выполнен в виде анкерного элемента [Патент РФ №2305730 «Устройство для укрепления откосов земляного полотна»]. Использование оголовка в виде анкерного крепления, по мнению авторов, позволяет укрепить откосы земляного полотна.

Известный способ не обеспечивает полного осушения балластного углубления, так как удаление влаги происходит в самотечном режиме. Кроме того, оставшиеся после осушения поры заполнены воздухом, что может вызвать просадки основной площадки земляного полотна. В результате земляное полотно не будет находиться в стабильном состоянии длительное время.

Известен способ ремонта железнодорожного земляного полотна, включающий изготовление дренажных скважин, погружение инъекторов, принудительное удаление воды из полостей земляного полотна за его пределы через дренажные скважины путем направленного нагнетания через инъекторы твердеющего раствора в сторону дренажных скважин [Патент РФ №2277616 «Способ ремонта железнодорожного земляного полотна»]. Данный способ позволяет обеспечить эффективное удаление влаги из балластного углубления с одновременной заменой ее твердеющим раствором, что обеспечивает дополнительную прочность и водонепроницаемость основной площадки. Данный способ не решает вопрос укрепления откосов, что приводит к увеличению трудоемкости и соответственно стоимости ремонта. Кроме того, затвердевший раствор подвержен потере прочности во времени.

Технической задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является повышение эффективности способа с одновременным упрочнением земляного полотна.

Это достигается за счет того, что в способе укрепления земляного полотна, включающем изготовление дренажных скважин, принудительное удаление воды из полостей земляного полотна за его пределы через дренажные скважины путем направленного нагнетания твердеющего раствора в сторону дренажных скважин, предварительно в тело земляного полотна осуществляют установку армирующих анкерных элементов, причем их установку осуществляют поярусно и под углом друг к другу с образованием пространственной решетки.

В качестве армирующего анкерного элемента возможно использовать стальную, композитную (базальтопластиковую, стеклопластиковую и т.д) трубу, инъектор с теряемым наконечником. В качестве инъекционного материала целесообразно применять твердеющий раствор на основе цементного вяжущего.

Сущность предлагаемого способа укрепления откосов земляного полотна поясняется чертежами и примером его использования.

На фиг.1 изображена операция по нагнетанию твердеющего раствора. На фиг.2 изображена схема расположения верхнего яруса армирующих анкерных элементов (вид сверху).

Реализация предлагаемого способа ремонта железнодорожного земляного полотна осуществляется в следующей последовательности.

На откосе земляного полотна 1 (фиг.1 и 2) монтируется стартовое устройство пневмоударной машины (ПУМ) с выставлением проектного угла забивки. Затем производится забивка армирующих анкерных элементов 2 до проектной отметки. Забивка производится в нескольких ярусах под углом друг к другу с образованием пространственной решетки. С целью освобождения пространства для выхода наконечника (при использовании в качестве армирующего анкерного элемента инъектора с теряемым наконечником), армирующие анкерные элементы выдергиваются на 100 мм. После этого изготавливаются дренажные скважины 4 и монтируется водосборный коллектор 6, а затем осуществляют нагнетание твердеющего раствора 3 с одновременным извлечением анкерного элемента 2 вплоть до поглощения грунтом проектного объема твердеющего раствора. При этом происходит удаление воды 5 из обводненной зоны 7 земляного полотна с одновременным замещением ее твердеющим раствором 3. После этого армирующие анкерные элементы 2 добиваются до проектной отметки. Со временем раствор 3 затвердевает, объединяя собой все армирующие анкерные элементы 2 в единый каркас, обеспечивающий дополнительное сопротивление грунтового массива сжимающим и сдвигающим воздействиям.

Также существует возможность достижения указанного технического результата путем использования армирующих анкерных элементов с глухим наконечником и перфорированной частью. В этом случае работы выполняются в следующем порядке.

На откосе земляного полотна 1 монтируется стартовое устройство пневмоударной машины (ПУМ). Затем выполняется забивка армирующих анкерных элементов 2 до проектной отметки, длина перфорированной части которых равна проектной длине проработки грунтового массива. Забивка выполняется в нескольких ярусах таким образом, чтобы армирующие элементы образовывали в одном ярусе забивки решетку. После чего изготавливаются дренажные скважины 4 и монтируется водосборный коллектор 6. Следующим этапом производится приготовление твердеющего раствора на основе цементного вяжущего. Нагнетание твердеющего раствора 3 производится вплоть до поглощения грунтом проектного объема. При этом происходит удаление воды из обводненной зоны 5 земляного полотна с одновременным замещением ее твердеющим раствором. Со временем раствор затвердевает, объединяя собой все армирующие анкерные элементы 2 в единый каркас, обеспечивающий дополнительное сопротивление грунтового массива сжимающим и сдвигающим воздействиям.

Пример. Выполнялся ремонт 12-метровой насыпи участка железнодорожной линии Междуреченск - Тайшет на 961 км Красноярской железной дороги. Необходимость усиления возникла в связи с развитием дефектов откосов земляного полотна.

Укрепление грунтов откосной части земляного полотна выполнялось забивкой армирующих анкерных элементов, в качестве которых использованы трубы с внутренним диаметром 40 мм в нескольких ярусах с откоса под углом 45° с шагом 1,5 м таким образом, что бы в горизонтальной плоскости каждого яруса образовывались решетки из них. Армирующие элементы забивались в тело насыпи с помощью пневмоударного механизма (ПУМ).

После погружения армирующих элементов осуществлялось направленное нагнетание твердеющего раствора. Исходный состав компонентов на 1 м 3 раствора: песок - 1000 кг, глина - 200 кг, цемент М400 - 200 кг, пластификатор - 1,5 кг. Нагнетание производилось с одновременным извлечением армирующих элементов, затем армирующие элементы были добиты до проектной отметки.

По окончании работ установлено инструментальное наблюдение за деформациями откоса. В настоящее время подвижек закрепленного грунтового массива не наблюдается.

Использование предложенного способа ремонта железнодорожного земляного полотна позволяет значительно повысить качество и эффективность проводимых работ за счет отвода избыточной влаги под давлением нагнетаемого раствора и создания армирующего каркаса, повышающего сопротивляемость грунтового массива сжимающим и сдвигающим нагрузкам.

1. Способ укрепления откосов земляного полотна, включающий изготовление дренажных скважин, принудительное удаление воды из полостей земляного полотна за его пределы через дренажные скважины путем направленного нагнетания твердеющего раствора в сторону дренажных скважин, отличающийся тем, что предварительно в тело земляного полотна осуществляют установку армирующих анкерных элементов, причем их установку осуществляют поярусно и под углом друг к другу, с образованием пространственной решетки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве анкерного элемента используют инъектор с теряемым наконечником или перфорированные стальную или композитную трубы.

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидротехническим сооружениям для укрепления берегов, дамб, русел и поверхностей иных объектов. Гибкий бетонный мат содержит бетонные блоки, соединенные между собой порядно и в рядах с зазором замоноличенным канатом.

Изобретение относится к гидротехническому строительству, а именно к гибкому бетонному покрытию для защиты берегового откоса или склона, которое предназначено для укладки его на грунтовом береговом откосе или склоне, подверженном размыву.

Изобретение относится к строительству, в частности к устройствам соединения для протяженных ячеистых конструкций локализации, предназначенных для удержания заполняющего материала. Устройство соединения, предназначенное для скрепления вместе двух протяженных ячеистых конструкций локализации, содержит элемент ввода, имеющий первый и второй противоположные концы ввода и удлинение элемента ввода между ними, причем элемент ввода имеет первую длину между первым и вторым концами ввода, объединенный корпус, идущий в основном перпендикулярно от удлинения элемента ввода и смещенный от каждого из первого и второго концов ввода, объединенную ручку, идущую в основном перпендикулярно от корпуса, на конце корпуса, удаленном от элемента ввода. Ручка имеет первый и второй концы и удлинение между ними. Корпус смещен от первого и второго концов ручки. Ручка имеет вторую длину между своими первым и вторым концами. Корпус имеет третью длину между элементом ввода и ручкой, при этом вторая длина больше чем первая длина, а третья длина меньше чем половина первой и второй длин. Технический результат состоит в повышении производительности работ по соединению, снижении материалоемкости, повышении долговечности соединений. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 15 ил.

Изобретение относится к гидротехническому и природоохранному строительству и может быть использовано для защиты прибрежных зон, дорог и других народнохозяйственных объектов от оползней и обрушений грунтовых массивов. Способ включает ступенчатую укладку габионов и тяжелых фашин у подошвы обрушаемого откоса. Вдоль подошвы первой ступени устраивают свайный ростверк 13, выполненный из группы свай 14, забитых в основание через определенное расстояние друг от друга по одной линии. К верхним частям свай прикрепляют обрешетку 15 из металлических профильных балок, образующих свайный ростверк 13. Обрешетку устраивают по высоте первой ступени. За свайным ростверком 13 по длине первого участка раскладывают в длину три ряда тяжелых фашин 4 и соединяют их между собой. Затем сверху рядов тяжелых фашин 4 перпендикулярно к ним укладывают габионные тюфяки 5. Габионные тюфяки 5 с дренажными устройствами, образующими площадки ступеней 1, 2, 3, выполняют врезанными в обрушаемый массив грунта и с уклоном в сторону ступеней. Поверху последней ступени габионный тюфяк 6 площадки достраивают дальше линии возможного обрушения массива до его устойчивых грунтов. Повышается эффективность и надежность работы системы в качестве противооползневого сооружения. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к гидротехническому строительству и может быть использовано для защиты прибрежных зон, дорог и других народно-хозяйственных объектов от оползней и обрушений. Способ включает укладку габионов на обрушаемый откос. Вначале на основании обрушаемого откоса устраивают подготовку из гибких тюфяков 2, выполненных из плотных рядов легких фашин, уложенных нормально к линии уклона откоса. Затем сверху гибких тюфяков 2 выполняют крепление из габионных тюфяков 3 с дренажными устройствами, состоящими из легких фашин и перфорированных труб, уложенных чередующими рядами и завернутых в габионную сетку. Гибкие тюфяки 2 в основании и габионные тюфяки 3 сверху них связывают между собой оцинкованной металлической проволокой диаметром 2,5-3 мм. Вдоль подошвы обрушаемого откоса устраивают дренажную призму 6 из каменной наброски. Обеспечивается надежная защита различных объектов, расположенных под склонами и откосами, где возможны оползни и обрушения грунтовых массивов. Наиболее эффективно способ может быть использован, когда высота возможного обрушения грунтового массива не превышает 10-12 м. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к гидротехническому и природоохранному строительству и может быть использовано для защиты прибрежных зон, дорог и других народнохозяйственных объектов от оползней и обрушений грунтовых массивов. Противооползневая система содержит ступенчатую укладку габионов и тяжелых фашин у подошвы обрушаемого откоса. Вдоль подошвы первой ступени, состоящей из трех рядов тяжелых фашин 4, устроен свайный ростверк 13. Свайный ростверк 13 выполнен из группы свай 14, забитых в основание через определенное расстояние друг от друга по одной линии, и металлической обрешетки 15. Обрешетка 15 устроена по верху свай по высоте первой ступени. Габионные тюфяки 5 с дренажными устройствами, образующими площадки ступеней 1, 2, 3, выполнены врезанными в обрушаемый массив грунта и с уклоном в сторону подпорных стен. Поверху последней ступени габионный тюфяк 6 площадки устроен дальше линии возможного обрушения массива, до его устойчивых грунтов. Повышается эффективность и надежность работы системы в качестве противооползневого сооружения. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к гидротехническому строительству. Способ включает ориентирование гибкого бетонного мата (ГБМ) по отношению к донной поверхности одной или другой его стороной в зависимости от типа грунта. Способ укладки ГБМ по первому варианту включает ориентирование ГБМ к донной поверхности стороной с большей проникающей способностью при превышении течением воды в водотоке величины неразмывающей скорости для данного участка водотока и/или если характеристики грунта донной поверхности достаточны для самопогружения ГБМ в грунт под действием собственного веса. В противном случае ГБМ ориентируют к донной поверхности стороной с меньшей проникающей способностью. Способ укладки ГБМ по второму варианту в случае, если донная поверхность образована преимущественно скальными, полускальными или глинистыми грунтами включает ориентирование ГБМ к донной поверхности стороной, на которой блоки имеют основания плоской формы и большей площади в плане по сравнению с противоположной стороной. В случае, если донная поверхность образована преимущественно песчанистыми или крупнообломочными грунтами, то ориентирование ГБМ к донной поверхности осуществляют стороной, на которой блоки имеют основания меньшей площади в плане или выполнены без оснований. В случае, если донная поверхность водотока содержит в основном илы, сапропели, заторфованные грунты или торфы, то ГБМ ориентируют к донной поверхности любой его стороной. Гибкий бетонный мат содержит бетонные блоки, связанные между собой порядно и в рядах по меньшей мере одним соединительным элементом. Поверхности у данных блоков с верхней и нижней стороны ГБМ выполнены преимущественно сужающимися по направлению от центральной части блоков. Основания блоков имеют плоскую форму с одной или с обеих сторон ГБМ. Отношения средних величин площади оснований, высоты блоков и углов наклона боковой поверхности блоков должны соответствовать приведенным в формуле изобретения закономерностям. Коэффициент асимметрии между сторонами ГБМ превышает или равен 1,05. Повышена надежность сцепления ГБМ с защищаемыми донными поверхностями любого типа. 5 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил., 3 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области гидротехнического, гражданского и промышленного строительства и может быть использовано при креплении откосов грунтовых плотин, каналов, в берегоукреплении, ландшафтных работах, защите склонов от водной эрозии. Техническим результатом изобретения является повышение статической устойчивости откоса, защиты от различных воздействий и отвода фильтрационных вод. Способ крепления откоса геосотовым геосинтетическим материалом включает слой геотекстильного материала, уложенного сверху вниз на подготовленную поверхность откоса. При этом поверх геотекстильного материала укладывают гесотовый геосинтетический материал, состоящий из перфорированных геополос, который закрепляют металлическими анкерами на поверхности откоса. Причем внутреннее пространство ячеек геосотового геосинтетического материала по всей высоте откоса заполняют пористым бетоном с высокими фильтрационными свойствами, а в основании геосотовый геосинтетический материал закрепляют бетонным упором. 1 ил.

Изобретение относится к гидротехническому строительству и может быть использовано для защиты прибрежных зон, дорог и других народно-хозяйственных объектов от оползней и обрушений грунтовых массивов. В противооползневом сооружении на основании обрушаемого откоса устроена подготовка из гибких тюфяков, которые выполнены из плотных рядов легких фашин, уложенных нормально к линии уклона откоса. Сверху гибких тюфяков устроено крепление из габионных тюфяков с дренажными устройствами, состоящими из легких фашин и перфорированных труб, уложенных чередующимися рядами и завернутых в габионную сетку. Гибкие тюфяки в основании и габионные тюфяки сверху них связаны между собой оцинкованной металлической проволокой диаметром 2,5-3 мм. Вдоль подошвы обрушаемого откоса устроена дренажная призма из каменной наброски. Выше откосного крепления из гибких и габионных тюфяков устроено дополнительное крепление с малым уклоном из аналогичных габионных тюфяков с дренажными устройствами. Габионные тюфяки откосного и дополнительного креплений прочно перевязаны с помощью арматурной проволоки, и прикреплены к железобетонным анкерам, устроенным через определенное расстояние друг от друга в устойчивом грунте за обрушаемым массивом откоса. Обеспечивается надежная защита различных объектов, расположенных под склонами и откосами, где возможны оползни и обрушения грунтовых массивов. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к авто- и железнодорожному строительству, строительству аэродромов, объектов и сооружений различного назначения, ландшафтному строительству и может быть использовано для организации хранения и применения объемной георешетки при обустройстве основания дорожной одежды. Способ подготовки к хранению и использованию объемной георешетки, изготовленной из уложенных друг на друга и соединенных в поперечном направлении между собой в шахматном порядке гибких полос, состоит в формировании пакета для его размещения на подготовленной поверхности. Формирование пакета осуществляют непрерывной зигзагообразной укладкой на подготовленную поверхность упомянутых соединенных между собой гибких полос по меньшей мере в один горизонтальный ряд, причем петли зигзагов имеют одинаковые геометрические размеры. Технический результат состоит в обеспечении компактного размещения объемной георешетки на поверхности носителя при одновременном упрощении процесса использования георешетки. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к строительству сооружений, преимущественно на вечномерзлых грунтах и может быть применено для защиты основания на сильнольдистых вечномерзлых грунтах на слабом просадочном при оттаивании основании. Способ заключается в бурении скважин, разрушении через пробуренные скважины сильнольдистых фрагментов с последующим формированием в основании под сооружением армирующих элементов в виде свай путем заполнения образующихся полостей грунтоцементной пульпой. Формирование свай производят посредством образования грунтоцементного тела одновременно с бурением скважин путем нагнетания цементного раствора под высоким давлением с перемешиванием грунта при обратном движении бурового инструмента. Одновременно с формированием грунтоцементного тела производят оттаивание вечномерзлого грунта посредством добавления в нагнетаемый цементный раствор ускорителя набора прочности бетона для активизации гидратации бетона и увеличения экзотермии процесса. В качестве ускорителя набора прочности бетона в нагнетаемый цементный раствор добавляют негашеную известь-кипелку в количестве 10-15% и соляную кислоту в количестве 1-2%. Технический результат заключается в сокращении времени сооружения укрепляющих свай и ускорении набора прочности сооруженными сваями. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области строительства и горного дела и может быть использовано при креплении уступов карьеров, строительстве дорог, тоннелей, подверженных воздействию грунтовых вод. Техническим результатом является обеспечение надежности предотвращения образования оползней за счет полного отведения поверхностных и подземных вод от оползневого тела. Способ заключается в том, что проводят инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания для определения наличия оползневых тел. Затем проводят биолокационную съемку, по результатам которой определяют подземные водотоки и выясняют их характеристики для определения количества и месторасположения сквозных фильтров. После чего на поверхности уступа, или откоса, или склона, или косогора за пределами оползневого тела проходят коллектор для сбора поверхностных вод и части неглубоких водотоков. После этого с подножия уступа, или откоса, или склона, или косогора проходят дренажную выработку в глубь уступа, или откоса, или склона, или косогора за пределы оползневого тела, с поверхности уступа, или откоса, или склона, или косогора бурят вертикальные скважины до сопряжения с дренажной выработкой под сквозные фильтры, сопряжения обустраивают камерами соединения, в вертикальные скважины с поверхности опускают сквозные фильтры, выполненные в виде труб с перфорированными участками отверстий и фильтрующими элементами, выполненными на уровне сопряжения с подземными водотоками, причем коллектор и дренажную выработку проходят с уклоном i=0,005 в сторону стока для самотека перехваченной воды. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.